🧠 聊心理,肯定绕不开弗洛伊德,他的“俄狄浦斯情结”(就是小男孩潜意识里想跟爸爸抢妈妈那个经典剧本)名气太大了。但很多咨询师在实践中会发现,直接用这个理论套在中国来访者身上,总感觉哪里不对。

👨👩👧 因为我们的“家庭剧本”,跟西方不太一样。

主要卡在两点:

主要卡在两点:

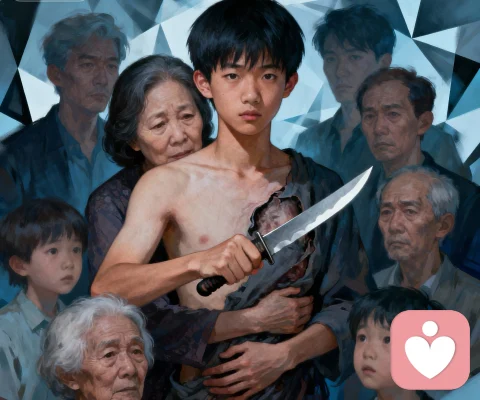

1. 爸爸不是一个,而是一群。

在西方,那个要“打败”的爸爸目标很明确。但在咱们这儿,除了亲爹,还有叔伯、舅舅、姑父、老师、领导……一大堆“父”字辈的权威。这就麻烦了,你想“反抗”都找不到明确目标,总不能跟所有人干架吧?这种权威是弥散的,无处不在的。

在西方,那个要“打败”的爸爸目标很明确。但在咱们这儿,除了亲爹,还有叔伯、舅舅、姑父、老师、领导……一大堆“父”字辈的权威。这就麻烦了,你想“反抗”都找不到明确目标,总不能跟所有人干架吧?这种权威是弥散的,无处不在的。

2. 妈妈的爱,太“黏稠”了。

“慈母孝子”是我们的文化理想。妈妈无微不至的付出,和儿子需要回报的“孝”,编织成一种非常紧密、甚至有点分不开的关系。那种西方剧本里明显的“争抢”动力,在这里被转化成了“想离开又不敢,想独立又愧疚”的长期拉锯战。

“慈母孝子”是我们的文化理想。妈妈无微不至的付出,和儿子需要回报的“孝”,编织成一种非常紧密、甚至有点分不开的关系。那种西方剧本里明显的“争抢”动力,在这里被转化成了“想离开又不敢,想独立又愧疚”的长期拉锯战。

❓ 那么问题来了,有没有更贴切的解释呢?有,拉康的理论就挺合适。

拉康把弗洛伊德那套生物性的本能理论,升级成了“文化符号”层面的解读。听起来玄乎,但理解了两个核心概念,就豁然开朗了。

拉康把弗洛伊德那套生物性的本能理论,升级成了“文化符号”层面的解读。听起来玄乎,但理解了两个核心概念,就豁然开朗了。

🔍 第一个核心叫【大他者】——它就是那个“无处不在的声音”

你可以把“大他者”理解成我们生活里所有的“规矩”和“应该”。比如:

· “男人就该有出息”

· “这么大了还不结婚,像什么话”

· “你得孝顺,不能让爸妈丢脸”

· “别人会怎么看我们家”

看到了吗?它不是你爸或者你妈,而是一张由文化、传统、社会看法织成的巨大网络。你内心的很多压力和纠结,并不是和某个具体的人对抗,而是感觉无法达到这个“大他者”的标准。

之前说的“打不完的爸爸们”,其实就是这个“大他者”的化身。你的成长,不是要去打败谁,而是学习在这个复杂的规矩网络里,找到自己能待得舒服的位置。

你可以把“大他者”理解成我们生活里所有的“规矩”和“应该”。比如:

· “男人就该有出息”

· “这么大了还不结婚,像什么话”

· “你得孝顺,不能让爸妈丢脸”

· “别人会怎么看我们家”

看到了吗?它不是你爸或者你妈,而是一张由文化、传统、社会看法织成的巨大网络。你内心的很多压力和纠结,并不是和某个具体的人对抗,而是感觉无法达到这个“大他者”的标准。

之前说的“打不完的爸爸们”,其实就是这个“大他者”的化身。你的成长,不是要去打败谁,而是学习在这个复杂的规矩网络里,找到自己能待得舒服的位置。

💭 第二个核心叫【小a】——它就是“心里总觉得缺了的那一点”

“小a”不是任何具体的东西,而是你内心深处总觉得“如果能得到那个,我就圆满幸福了”的那个感觉本身。它永远追不到,但永远勾着你。

这完美地解释了那种“黏稠”的母子关系。妈妈,很多时候就成了我们心里那个“小a”的替身——象征着一种完全包容、完全满足、不用独立的原始幸福。

所以很多人长大后在亲密关系里拼命找的,不只是一个伴侣,而是那种“完美无缺”的融合感。但真相是,没有人能真正填补这个缺失。心理成长,就是明白咱们都得带着这个“缺了一角”的感觉活下去,并在此基础上,创造自己真正想要的生活。

“小a”不是任何具体的东西,而是你内心深处总觉得“如果能得到那个,我就圆满幸福了”的那个感觉本身。它永远追不到,但永远勾着你。

这完美地解释了那种“黏稠”的母子关系。妈妈,很多时候就成了我们心里那个“小a”的替身——象征着一种完全包容、完全满足、不用独立的原始幸福。

所以很多人长大后在亲密关系里拼命找的,不只是一个伴侣,而是那种“完美无缺”的融合感。但真相是,没有人能真正填补这个缺失。心理成长,就是明白咱们都得带着这个“缺了一角”的感觉活下去,并在此基础上,创造自己真正想要的生活。

💼 作为咨询师,这意味着我们的工作重心可以稍微转一转:

· 从追问“你爸对你做了什么”?变成“你心里那个‘大家觉得应该…’的声音是怎么说的?”

· 从分析“你是不是依恋你妈”?变成“你一直在寻找、觉得得到了就能圆满的东西,到底是什么?”

这样一来,我们就不再是硬套西方的家庭三角剧,而是真正进入到来访者所处的那个由文化、家族、人情世故构成的真实心理世界。

· 从追问“你爸对你做了什么”?变成“你心里那个‘大家觉得应该…’的声音是怎么说的?”

· 从分析“你是不是依恋你妈”?变成“你一直在寻找、觉得得到了就能圆满的东西,到底是什么?”

这样一来,我们就不再是硬套西方的家庭三角剧,而是真正进入到来访者所处的那个由文化、家族、人情世故构成的真实心理世界。

🗺️ 拉康的理论,像是一副更适合中国国情的地图。它帮我们看清,很多心理痛苦不是简单的“恨爸”或“恋母”,而是在面对那个无处不在的“大他者”时感到的无力,以及在追寻那个永远追不到的“完美满足”时感到的失落。