孩子3到6岁时,会经历一个非常特别的心理阶段,心理学上叫“俄狄浦斯期”。在这个阶段,孩子们开始对自己的身体充满好奇,也对爸爸妈妈的感情变得特别复杂。🧠

小脑袋里的大风暴

他们会对异性父母产生非常强烈的亲近感和喜爱(比如女儿特别粘爸爸,儿子特别粘妈妈)。同时,可能对同性父母产生微妙的“竞争感”或小嫉妒(觉得他/她“抢走”了妈妈/爸爸的爱)。

这是他们人生中第一次学着处理“爱”与“竞争”交织的复杂情感,也是他们理解“自己是男孩还是女孩”以及“男孩、女孩可以怎样”的重要起点。❤️

如果这个小风暴没刮好

如果孩子在这个阶段没能很好地理解和处理这些复杂情感,比如未能感受到同性父母的接纳和认同,长大后可能在亲密关系和人际交往中遇到一些困扰:

一、看待男女角色太“死板”

容易认定“男人必须怎样…女人必须怎样…”,比如“男人就该养家”、“女人就该温柔漂亮”,难以接受灵活多样的样子。或是特别“慕强”:只被非常强势、能“掌控”自己的人吸引。

二、和异性相处像“打仗”或“考试”

要么总想“赢”过对方,证明自己更强。要么容易陷入过度付出、拼命讨好却得不到回应的模式,通过“征服”或“赢得”一个难以得到的人来证明自己的价值。他们很难建立平等、互相支持的健康伴侣关系。⚔️

三、把身边同性当“对手”

对那些特别符合传统性别形象的同性,比如“很有男人味”的男同事、“很有女人味”的女邻居,容易产生比较心、竞争心,甚至莫名的反感。反而和那些不太符合传统印象的同性,比如“假小子”女生、“暖男”男生相处更轻松。合作起来比较困难,容易陷入“不是他赢就是我赢”的思维。

为什么会这样?

根源往往在于小时候那份对异性爸妈强烈的亲近感,以及对同性爸妈的竞争感,没有被很好地接纳和引导。孩子没能从同性父母那里获得足够的认同和安全感,学习如何健康地处理竞争与合作。🤔

父母可以怎么做?关键在引导而非压制

一、理解这是正常阶段

孩子对异性爸妈的亲近不是“早熟”,对同性爸妈的“醋意”也不是“坏心眼”。

二、给予充足的安全感

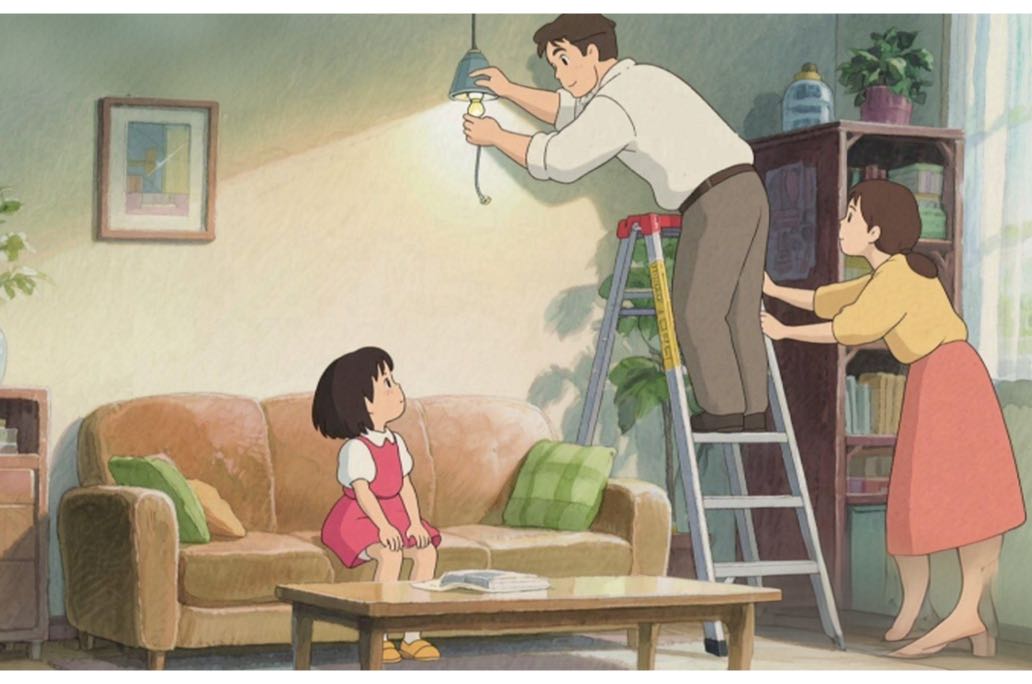

让孩子确信爸爸妈妈都爱ta,不会被取代。同性父母更要主动与孩子建立积极联结,比如爸爸多陪儿子玩,妈妈多肯定女儿。

三、健康关系示范

父母之间彼此尊重、合作的关系,是孩子最好的榜样。避免在孩子面前贬损配偶。

四、接纳孩子的情感

温和地回应孩子的情感需求,帮助他们命名和理解这些复杂感受,比如“你是不是有点吃醋了?”、“爸爸/妈妈也很爱你哦”。💬

五、鼓励多样化的探索

允许孩子自由探索不同的玩具、游戏和兴趣,不必拘泥于“男孩该玩什么、女孩该玩什么”。

记住,这个阶段不是要消除孩子对异性父母的爱或对同性父母的竞争感,而是帮助他们学会在爱中融入尊重,在竞争中学会合作。父母温和的接纳和引导,能为孩子未来健康的亲密观和人际关系打下关键基础。🌟