-

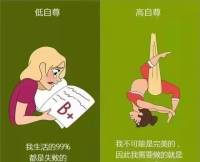

面对失败批评时: 低自尊者会说:“我对别人的批评特别敏感,只要有人当着我的面窃窃私语,我都会担心,他们是不是在说我什么。” 高自尊者会说:“当我做得不好时,我会自己得出结论。如果有人特意跑来批评我,那才是怪事一件!我的失败跟他有什么关系,我能管理好自己。”

0 0

0 0

-

允许自己偶尔断电,但记得及时充电。

-

任何被你完全接纳的事情,都将会把你带入宁静的状态。

-

武志红说过一段话,特别醍醐灌顶:“混的最辛苦的一类人,往往不是出身最差的,而是本身没有什么家底,却被要求极度懂事,极度吃苦的孩子。家里明明资源有限,还把孩子教育的脸皮特别薄、特别懂事、不给别人添麻烦。” 你有没有想过,我们口中的“懂事”,其实是一把刀?我们夸一个孩子懂事,背后是什么?是ta不哭不闹,是ta照顾父母的情绪,是ta什么都自己扛。多少人在成年后才明白,那不是优秀,那是被迫退缩。孩子本该有的任性、淘气、“麻烦别人”的权利,全被剥夺了。

-

影响情绪的关键原因之四,缺乏健康的情绪调节方式,不会表达、不会释放、遇到情绪只能自己扛。比如说自 伤,会在短期内通过身体的痛感转移心理痛苦,这样会形成错误的情绪出口,慢慢变成难以戒掉的习惯。

-

弗洛姆:爱不是被动感受,而是主动能力。婚姻里的爱,是看见对方、承担责任、持续付出,而非一时激情与占有

-

理清内心的杂念,才能让心灵腾出空间,容纳更多美好与成长。

-

“接纳自己的阴暗面,它便不再掌控你。” —— 德博拉·福特

-

只要感觉不对劲的时候,那沉默就是最好的回应!

-

顶级真爱从来不是占有纠缠 而是渡你觉醒 做回辽阔真实的自己

-

亲密攻击效应描述的是这样一种心理现象:人在面对亲密关系中的冲突或压力时,更容易表现出攻击性行为,而在非亲密关系中反而更能控制情绪。 简单来说:你敢跟爱人吵架,不敢跟老板吵架;你会对父母发脾气,不会对路人发脾气。