编译首发

孩子偏爱异性父母?揭秘恋父恋母情结背后的心理形成机制以及应对策略

2025-09-01

25681

3

在日常生活中,我们常常看到小男孩特别黏妈妈,小女孩则更亲爸爸。这种孩子对异性父母的特殊情感,在心理学上称为“恋父情结”和“恋母情结”。这一时期,男孩会认为妈妈属于自己,爸爸是争夺母亲的“敌人”;女孩则会认为妈妈干扰了自己独占爸爸的地位,把妈妈视为“对手”。孩子可能会说出“长大后要娶妈妈/爸爸”这样的话,这是他们内心想法的真实体现。

心理学家玛格丽特'马勒曾说:“正常的共生期只存在于六个月的婴儿时期。”过了这个阶段亲子关系过度共生黏连,一定会对孩子孩子的人格发展从以及将来亲密关系造成一定影响。那么这些情结是如何形成的?又会对孩子未来的亲密关系产生怎样的影响?作为家长又该如何应对?今天,我们就来深入探讨这一话题。

📖 什么是恋父情结?

“恋父情结”(又称“Electra complex厄勒克特拉情结”)来源于古希腊的一个传说公主厄勒克特拉替父报仇杀母的悲剧故事。是弗洛伊德精神分析核心术语。在俄期,女孩对父亲异常深情,视父亲为主要的性爱对象,潜意识和母亲竞争父亲的爱,并希望能取代母亲的位置而独占父亲。心理学家荣格说:“父亲是女儿的第一个情人和阿尼姆斯意象。”

美国有一所大学做过一项调查:调查人员连续五十年一直收集女孩子成年以后的生活和情感信息,他们发现,65%的女孩子在成年以后会以父亲的模样来选择自己的恋爱和结婚对象。这说明父亲对女儿的方式会影响到女儿的一生的择偶观和对两性关系的理解与判断。

如果女孩子与父亲的关系长期保持的没有边界,有一些亲昵的举动,她们将很难摆脱恋父情结,甚至会出现其他认知领域的错误。如果长大后父亲对自己还是和以前一样亲昵,女孩子就会认为这是正常现象,如果有其他男性对她做相同的行为,她也会觉得并不奇怪。父亲的没有边界会让她对其他男性也没有边界感。

“恋父情结”(又称“Electra complex厄勒克特拉情结”)来源于古希腊的一个传说公主厄勒克特拉替父报仇杀母的悲剧故事。是弗洛伊德精神分析核心术语。在俄期,女孩对父亲异常深情,视父亲为主要的性爱对象,潜意识和母亲竞争父亲的爱,并希望能取代母亲的位置而独占父亲。心理学家荣格说:“父亲是女儿的第一个情人和阿尼姆斯意象。”

美国有一所大学做过一项调查:调查人员连续五十年一直收集女孩子成年以后的生活和情感信息,他们发现,65%的女孩子在成年以后会以父亲的模样来选择自己的恋爱和结婚对象。这说明父亲对女儿的方式会影响到女儿的一生的择偶观和对两性关系的理解与判断。

如果女孩子与父亲的关系长期保持的没有边界,有一些亲昵的举动,她们将很难摆脱恋父情结,甚至会出现其他认知领域的错误。如果长大后父亲对自己还是和以前一样亲昵,女孩子就会认为这是正常现象,如果有其他男性对她做相同的行为,她也会觉得并不奇怪。父亲的没有边界会让她对其他男性也没有边界感。

📖 什么是恋母情结?

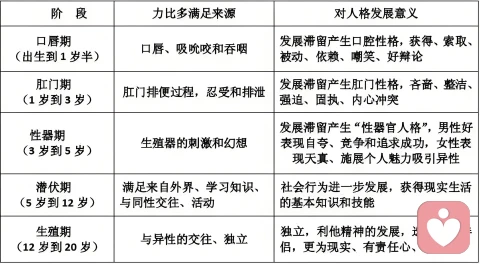

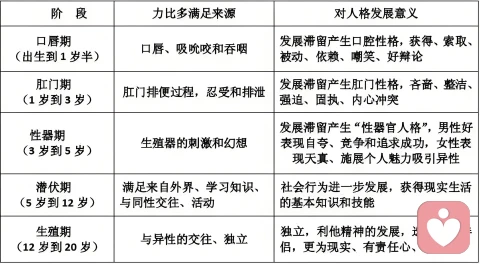

“恋母情结”(Oedipus complex,俄狄浦斯情结)是心理学中精神分析学派核心概念。源于希腊神话中的人物俄狄浦斯(Oedipus)无意中杀父娶母的神话故事。由精神分析学派创始人弗洛伊德提出的概念,指的是孩子在3-6岁阶段(俄期)对异性父母产生的一种强烈情感依赖和性幻想。这种情感依赖源于母亲在成长过程中的关爱,但会因害怕同性父母惩罚而受到压抑, 内心产生强烈冲突。

如果这个阶段父母感情良好,孩子看争夺占有无望,就会把精力转向游戏和社交,和其它小朋友玩过家家去了。又同时拥有父母的爱。也就是进入 “潜伏期”,6-11岁儿童将性兴趣转向外部世界,通过游戏、学习等活动转移性能量,恋母情结逐渐淡化。

进入青春期后青少年的性冲动开始投向异性同龄人,形成现实的两性关系认知,恋母情结彻底消失。大多数人的早恋就是发生在这个阶段,甜蜜深刻而青涩。把美好的爱之初体验搞砸才是这个阶段的人生标配的。

“恋母情结”(Oedipus complex,俄狄浦斯情结)是心理学中精神分析学派核心概念。源于希腊神话中的人物俄狄浦斯(Oedipus)无意中杀父娶母的神话故事。由精神分析学派创始人弗洛伊德提出的概念,指的是孩子在3-6岁阶段(俄期)对异性父母产生的一种强烈情感依赖和性幻想。这种情感依赖源于母亲在成长过程中的关爱,但会因害怕同性父母惩罚而受到压抑, 内心产生强烈冲突。

如果这个阶段父母感情良好,孩子看争夺占有无望,就会把精力转向游戏和社交,和其它小朋友玩过家家去了。又同时拥有父母的爱。也就是进入 “潜伏期”,6-11岁儿童将性兴趣转向外部世界,通过游戏、学习等活动转移性能量,恋母情结逐渐淡化。

进入青春期后青少年的性冲动开始投向异性同龄人,形成现实的两性关系认知,恋母情结彻底消失。大多数人的早恋就是发生在这个阶段,甜蜜深刻而青涩。把美好的爱之初体验搞砸才是这个阶段的人生标配的。

🔍 情结形成的深层原因

恋父恋母情结的形成是多种因素共同作用的结果。情结背后往往有个控制或过渡溺爱的妈妈、缺位的爸爸、被忽略的妈妈。家庭这个三角不稳,一定是有人不在Ta的位置上了。

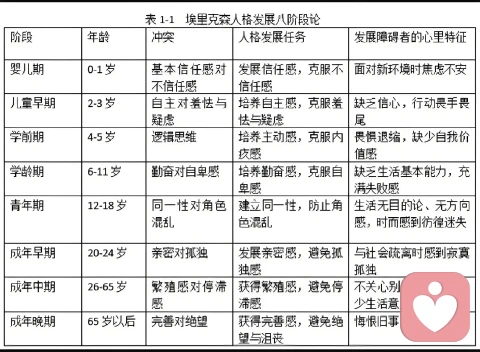

1. 生理发展因素:3-6岁是孩子性心理发展的重要阶段,他们开始意识到男女区别,潜意识里会有一种缺失感。

2. 亲子互动模式:哺乳时间过长、长期与异性父母同床共枕、孩子经常触摸父母身体获得性满足等因素,都会强化这种情结。

3. 家庭角色缺失:父亲在家庭中“缺位”(长期不在家或与孩子关系疏远),会让男孩潜意识中将自己视为母亲的“男人”。同样,母亲缺席也会导致女孩过度依恋父亲。

4. 父母关系失衡:如果父母一方经常贬低另一方,孩子可能会想要“取代”那位被贬低的父母,独占异性父母的爱。

5. 性别认同不足:孩子未能与同性父母建立良好的认同关系,导致性别角色发展出现障碍。

恋父恋母情结的形成是多种因素共同作用的结果。情结背后往往有个控制或过渡溺爱的妈妈、缺位的爸爸、被忽略的妈妈。家庭这个三角不稳,一定是有人不在Ta的位置上了。

1. 生理发展因素:3-6岁是孩子性心理发展的重要阶段,他们开始意识到男女区别,潜意识里会有一种缺失感。

2. 亲子互动模式:哺乳时间过长、长期与异性父母同床共枕、孩子经常触摸父母身体获得性满足等因素,都会强化这种情结。

3. 家庭角色缺失:父亲在家庭中“缺位”(长期不在家或与孩子关系疏远),会让男孩潜意识中将自己视为母亲的“男人”。同样,母亲缺席也会导致女孩过度依恋父亲。

4. 父母关系失衡:如果父母一方经常贬低另一方,孩子可能会想要“取代”那位被贬低的父母,独占异性父母的爱。

5. 性别认同不足:孩子未能与同性父母建立良好的认同关系,导致性别角色发展出现障碍。

📋 真实案例:情结如何影响成年后的亲密关系

案例一:小桃的故事

小桃22岁,美丽开朗,父亲是白手起家的富豪——精力旺盛,风流倜傥。她与刚结婚不久的丈夫大山到心理咨询室,因为他们的婚姻已濒临危机。

小桃经常莫名其妙地对大山发怒,甚至找不出原因,只是不断以轻蔑的脏话骂他,对他扔东西。在咨询过程中发现,小桃一直将父亲视为自己生命中的伟人,当她丈夫善良的特质威胁到父亲在她心中的地位时,她就感到愤怒。

案例二:大卫的经历

大卫28岁,从未真正结交过女友——除了他母亲之外。他们母子一向非常亲密,大卫的父亲为人消极畏缩。大卫17岁那年母亲去世,他放弃到外地念大学的计划,留在家里照顾父亲。

后来大卫交过几个女孩子,但每当关系趋于亲密,他就退缩。咨询发现,由于使父亲不能享有母亲的爱,多年来内心累积的愧疚,让他觉得:父亲没有拥有过正常的幸福的亲密关系,以致于自己惶恐愧疚,不能处理正常的亲密关系。没见过父母恩爱的样子,自己也就不知道如何爱人。

案例一:小桃的故事

小桃22岁,美丽开朗,父亲是白手起家的富豪——精力旺盛,风流倜傥。她与刚结婚不久的丈夫大山到心理咨询室,因为他们的婚姻已濒临危机。

小桃经常莫名其妙地对大山发怒,甚至找不出原因,只是不断以轻蔑的脏话骂他,对他扔东西。在咨询过程中发现,小桃一直将父亲视为自己生命中的伟人,当她丈夫善良的特质威胁到父亲在她心中的地位时,她就感到愤怒。

案例二:大卫的经历

大卫28岁,从未真正结交过女友——除了他母亲之外。他们母子一向非常亲密,大卫的父亲为人消极畏缩。大卫17岁那年母亲去世,他放弃到外地念大学的计划,留在家里照顾父亲。

后来大卫交过几个女孩子,但每当关系趋于亲密,他就退缩。咨询发现,由于使父亲不能享有母亲的爱,多年来内心累积的愧疚,让他觉得:父亲没有拥有过正常的幸福的亲密关系,以致于自己惶恐愧疚,不能处理正常的亲密关系。没见过父母恩爱的样子,自己也就不知道如何爱人。

⚠️ 恋父恋母情结的潜在危害

如果这些情结没有得到适时淡化和正确处理,会对孩子成年后的生活产生多方面影响:

1. 亲密关系障碍:难以与同龄异性建立健康的亲密关系,总是寻找“父亲式”或“母亲式”的伴侣。

2. 性别认同困难:可能出现“性身份障碍”,缺乏作为男人或女人应有的自信、自爱和自律。

3. 婚姻关系不稳定:结婚后,可能仍然深恋着母亲或父亲,不容易把感情移到配偶身上。

4. 情感模式扭曲:容易陷入不平衡的情感关系,甘于长期与异性保持不对等关系,如巨大的财富地位差距、接受做第三者等。

如果这些情结没有得到适时淡化和正确处理,会对孩子成年后的生活产生多方面影响:

1. 亲密关系障碍:难以与同龄异性建立健康的亲密关系,总是寻找“父亲式”或“母亲式”的伴侣。

2. 性别认同困难:可能出现“性身份障碍”,缺乏作为男人或女人应有的自信、自爱和自律。

3. 婚姻关系不稳定:结婚后,可能仍然深恋着母亲或父亲,不容易把感情移到配偶身上。

4. 情感模式扭曲:容易陷入不平衡的情感关系,甘于长期与异性保持不对等关系,如巨大的财富地位差距、接受做第三者等。

👨👩👧 家长如何避免孩子形成过度恋父恋母情结

1. 确立健康的家庭层级

一个健康的家庭应该遵循“夫妻关系 > 亲子关系”的原则。先爱自己,再爱伴侣,之后再一起爱孩子,这样才能构成一个牢固的家庭系统。父母要让孩子看到并喜欢父母恩爱的家庭氛围,认同“爸爸和妈妈相爱”、“他们都一样爱我”的家庭关系。夫妻关系是所有家庭结构中定海神针,只有夫妻关系好了,人生两头的亲子关系自然不会差。也不会出现婆媳问题。因为夫妻恩爱,妻子自然也会爱屋及乌去爱他的妈妈。

2. 保持适当的身体界限

随着孩子成长,父母应注意与异性子女保持适当的身体界限:

* 减少与异性子女肌肤的接触

* 逐步以成人异性之间(非恋爱关系)表达爱的方式来代替

同样,母亲与儿子之间也应保持适当界限。

3. 强化同性父母的榜样作用

鼓励和引导男孩去崇敬父亲,女孩去理解母亲。父母应主动多与同性别的孩子一起玩。精神分析李鸣教授讲到俄期三靠,孩子首先靠向同性父母,二靠朝向异性父母。当二靠靠不上的,又会回来靠近同性父母找认同。

4. 培养孩子的独立性和社交圈

* 培养孩子更广泛的亲情关系,多与其他亲人接触

* 鼓励孩子结交朋友,将情感适当分散

* 及时与孩子分床睡觉

* 培养孩子的独立性,不过分限制孩子的自由活动

5. 进行适当的性教育

对于6岁后的孩子,要进行性伦理道德的教育。建立良好的性别边界,让孩子们知道“男女有别”,这可以帮助他们从依恋情结中解脱出来。

1. 确立健康的家庭层级

一个健康的家庭应该遵循“夫妻关系 > 亲子关系”的原则。先爱自己,再爱伴侣,之后再一起爱孩子,这样才能构成一个牢固的家庭系统。父母要让孩子看到并喜欢父母恩爱的家庭氛围,认同“爸爸和妈妈相爱”、“他们都一样爱我”的家庭关系。夫妻关系是所有家庭结构中定海神针,只有夫妻关系好了,人生两头的亲子关系自然不会差。也不会出现婆媳问题。因为夫妻恩爱,妻子自然也会爱屋及乌去爱他的妈妈。

2. 保持适当的身体界限

随着孩子成长,父母应注意与异性子女保持适当的身体界限:

* 减少与异性子女肌肤的接触

* 逐步以成人异性之间(非恋爱关系)表达爱的方式来代替

同样,母亲与儿子之间也应保持适当界限。

3. 强化同性父母的榜样作用

鼓励和引导男孩去崇敬父亲,女孩去理解母亲。父母应主动多与同性别的孩子一起玩。精神分析李鸣教授讲到俄期三靠,孩子首先靠向同性父母,二靠朝向异性父母。当二靠靠不上的,又会回来靠近同性父母找认同。

4. 培养孩子的独立性和社交圈

* 培养孩子更广泛的亲情关系,多与其他亲人接触

* 鼓励孩子结交朋友,将情感适当分散

* 及时与孩子分床睡觉

* 培养孩子的独立性,不过分限制孩子的自由活动

5. 进行适当的性教育

对于6岁后的孩子,要进行性伦理道德的教育。建立良好的性别边界,让孩子们知道“男女有别”,这可以帮助他们从依恋情结中解脱出来。

📝 结语

恋父恋母情结是孩子成长过程中的正常心理发展阶段,大多数孩子会自然度过这一阶段。作为家长,我们不需要过度恐慌,但也要重视其潜在影响。关键在于提供均衡的关爱和良好的榜样,帮助孩子建立正确的性别认同和家庭观念。父母相处的模式,是孩子习得的模式,父母的人生观、价值观、择偶观以及相处之道,都会影响孩子的一生。

如果发现孩子有过度的恋父或恋母倾向,或者自己家庭中存在这类问题,可以寻求专业的心理咨询帮助,让孩子在健康成长的道路上获得更多支持。

如果已经成人,认识到自己存在过度恋父或恋母情结,并愿意做出调整,这本身就是非常重要的一步。

下面是一些建议,希望能为你提供方向:

* 认识情结的本质:恋父/恋母情结在很大程度上源于童年时期对异性父母的情感依赖,这可能与原生家庭中关爱的缺失(如父亲或母亲关爱不足)、特定的成长经历(如父母离异、与某一方父母过度紧密)以及个人心理发展阶段有关。它并非简单的“爱情”,而更多是一种对安全感、欣赏敬佩或依靠的情感需求的投射。理解这一点,有助于你更客观地看待自己的情感,减少不必要的自责和羞耻感。

* 进行自我反思:尝试深入理解这种情结对你产生了哪些具体的影响,例如,是否影响了你的独立性、决策能力,或是在人际交往和亲密关系中带来困扰。记录下你的感受和观察,可以帮助你更清晰地看到问题所在。

积极的自我调整策略

* 培养自我独立性:过度依赖父母是恋父/恋母情结的一个核心表现。尝试有意识地培养自己独立决策和解决问题的能力。可以通过发展自己的兴趣爱好、学习新技能、设定并完成个人目标来实现,这将有助于你建立不依赖于他人的自信。

* 尝试与另一位父母建立更亲密的关系:可以有意识地尝试与母亲(或父亲)建立更深入的连接,多分享生活点滴,增进理解和感情,获得更全面的家庭支持。

* 拓展社交圈与建立健康人际关系:积极参与社交活动,拓宽自己的人际交往圈子。将情感需求分散到更广泛的关系网络中,减少对父母单一对象的过度聚焦。尝试与异性建立健康的人际关系。

* 主动寻求专业心理帮助:如果自我调节效果有限,勇敢的人才敢主动寻求心理医生或心理咨询师的帮助。

重要提醒

* 这是一个过程:调整深层次的情感模式需要时间和耐心,不要期望一蹴而就。接纳自己的感受,但同时也要有改变和成长的决心。

* 情结并非都是负面:绝对“不好”。父亲或母亲的形象如果积极,也可以成为成长中的榜样,其勇敢、坚强、智慧等品质可能会潜移默化地影响你。关键在于能否形成健康的情感边界和独立的自我。

如果发现自己难以独自应对,或者这些情结已经严重影响了你的生活质量和人际关系,请不要犹豫,务必寻求专业的心理支持。

恋父恋母情结是孩子成长过程中的正常心理发展阶段,大多数孩子会自然度过这一阶段。作为家长,我们不需要过度恐慌,但也要重视其潜在影响。关键在于提供均衡的关爱和良好的榜样,帮助孩子建立正确的性别认同和家庭观念。父母相处的模式,是孩子习得的模式,父母的人生观、价值观、择偶观以及相处之道,都会影响孩子的一生。

如果发现孩子有过度的恋父或恋母倾向,或者自己家庭中存在这类问题,可以寻求专业的心理咨询帮助,让孩子在健康成长的道路上获得更多支持。

如果已经成人,认识到自己存在过度恋父或恋母情结,并愿意做出调整,这本身就是非常重要的一步。

下面是一些建议,希望能为你提供方向:

* 认识情结的本质:恋父/恋母情结在很大程度上源于童年时期对异性父母的情感依赖,这可能与原生家庭中关爱的缺失(如父亲或母亲关爱不足)、特定的成长经历(如父母离异、与某一方父母过度紧密)以及个人心理发展阶段有关。它并非简单的“爱情”,而更多是一种对安全感、欣赏敬佩或依靠的情感需求的投射。理解这一点,有助于你更客观地看待自己的情感,减少不必要的自责和羞耻感。

* 进行自我反思:尝试深入理解这种情结对你产生了哪些具体的影响,例如,是否影响了你的独立性、决策能力,或是在人际交往和亲密关系中带来困扰。记录下你的感受和观察,可以帮助你更清晰地看到问题所在。

积极的自我调整策略

* 培养自我独立性:过度依赖父母是恋父/恋母情结的一个核心表现。尝试有意识地培养自己独立决策和解决问题的能力。可以通过发展自己的兴趣爱好、学习新技能、设定并完成个人目标来实现,这将有助于你建立不依赖于他人的自信。

* 尝试与另一位父母建立更亲密的关系:可以有意识地尝试与母亲(或父亲)建立更深入的连接,多分享生活点滴,增进理解和感情,获得更全面的家庭支持。

* 拓展社交圈与建立健康人际关系:积极参与社交活动,拓宽自己的人际交往圈子。将情感需求分散到更广泛的关系网络中,减少对父母单一对象的过度聚焦。尝试与异性建立健康的人际关系。

* 主动寻求专业心理帮助:如果自我调节效果有限,勇敢的人才敢主动寻求心理医生或心理咨询师的帮助。

重要提醒

* 这是一个过程:调整深层次的情感模式需要时间和耐心,不要期望一蹴而就。接纳自己的感受,但同时也要有改变和成长的决心。

* 情结并非都是负面:绝对“不好”。父亲或母亲的形象如果积极,也可以成为成长中的榜样,其勇敢、坚强、智慧等品质可能会潜移默化地影响你。关键在于能否形成健康的情感边界和独立的自我。

如果发现自己难以独自应对,或者这些情结已经严重影响了你的生活质量和人际关系,请不要犹豫,务必寻求专业的心理支持。

0人已踩

3人已赞

专栏文章更多

焦虑型来访惊恐发作时怎么处理

本文讨论了双相情感障碍患者在咨询中处理惊

周英伟

19 0

周英伟

19 0

有毒的情绪:呼吸碱中毒的预防和应付

作者分享了一次咨询中来访者因情绪压抑导致

周英伟

92 1

周英伟

92 1

低欲望时代,个体与世界的关系

文章探讨了欲望消失后可能进入的两种境界:

周英伟

92 1

周英伟

92 1