晴禾疗愈倾听者简介,倾诉费用多少,效果怎么样-给力心理

晴禾疗愈

71天前在线费率

月售小时

人均分钟

累计小时

服务人数

专家详情

-

[强][强][强]听完下面的话会打碎你的世界观,让你获得平静,帮你正念。 不听老人言,吃亏在眼前,仅信老人言,终身难向前。 富贵险中求,也在险中丢,求时十之一,丢时十之九。 彩礼是纳妾的,聘礼才是娶妻的。 糟糠之妻是经历苦难一起吃糟糠的日子,不是老婆是糟糠。 兄弟如手足,女人如衣服。兄弟是一起干活打天下的,妻子是展示体面一起坐天下的。 女子无才辨是德,女人重要的不是才学,而是能明辨是非。 无度不丈夫,最毒负人心。 家和万事兴,是父爱则母敬母,敬则子安,子安则家和万事兴。 男尊女卑的意思是男人要自尊自爱,自强不息,女人要谦卑慈祥,厚德载物

![[强][强][强]听完下面的话会打碎你的世界观,让你获得平静,帮你正念。

不听老人言,吃亏在眼前,仅信老人言,终身难向前。

富贵险中求,也在险中丢,求时十之一,丢时十之九。

彩礼是纳妾的,聘礼才是娶妻的。

糟糠之妻是经历苦难一起吃糟糠的日子,不是老婆是糟糠。

兄弟如手足,女人如衣服。兄弟是一起干活打天下的,妻子是展示体面一起坐天下的。

女子无才辨是德,女人重要的不是才学,而是能明辨是非。

无度不丈夫,最毒负人心。

家和万事兴,是父爱则母敬母,敬则子安,子安则家和万事兴。

男尊女卑的意思是男人要自尊自爱,自强不息,女人要谦卑慈祥,厚德载物](https://yun.geilixinli.com/21335049_175635934903760767355.jpg@!articlethumb) 0 0

0 0 -

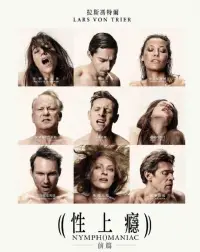

持续进修性欲倒错障碍课题!

0 2

0 2

-

治疗“性成瘾”绝不是“看开一点”“忍一忍”这么简单。这不是靠毅力能扛过去的。目前临床上主要采用认知行为疗法,也就是通过改变思维模式和行为反应机制,帮助患者识别并打断那些成瘾循环。 有些严重的患者,还需要配合使用选择性5-羟色胺再摄取抑制剂,比如帕罗西汀、舍曲林等,这类药物主要用于焦虑症、抑郁症,但对冲动控制也有一定帮助。 很多人对“性成瘾”有误解,以为只要性生活频繁就是病。其实不是。关键在于这个行为是否已经影响了你的生活质量,比如影响工作、家庭、社交,是否有“我不想但又控制不住”的体验。 如果这些情况存在,那就需要警惕了。不是行为本身的问题,而是背后的“控制力”出了问题。 还有人问,这是不是和童年有关?确实,研究发现,一些患者小时候经历过性创伤、忽视、情感匮乏,会把性当作情绪出口。 还有一类人,是在青春期接触了大量色情内容,大脑在关键发育期被“性刺激”重塑了奖赏系统,这类人更容易“性依赖”。这并不是他们的错,而是当时缺乏正确引导。 在预防上,家庭氛围特别重要。一个充满理解、尊重、边界清晰的成长环境,是最好的保护伞。 在青少年时期,适当的性教育可以帮助他们建立起健康的性观念,而不是一味压抑或者任其泛滥。很多成年人“性成瘾”的根源,其实是在早期就已经埋下了伏笔。 说到这,有人可能会问:是不是只要戒掉所有性行为就能治好?其实不是。“性成瘾”的治疗并不是“全面禁欲”,而是帮助患者恢复正常的性功能与情感连接。 我们需要的是“健康的性”,而不是“零性”或“泛性”。这点很关键。很多人一听说治疗,就以为要“从此光棍到老”,其实这是个大误会。 还有一个常见误区,就是以为婚姻能治“性成瘾”。很多患者结婚后,不但没变好,还更加隐蔽。婚姻不是“药方”,而是“放大镜”。 情感关系中如果没有真正的信任、沟通和支持,成瘾问题只会更隐蔽、更复杂。真正的康复需要配偶的理解和专业的干预,而不是靠“忍一忍”或“管一管”。 说到底,这个问题最难的不是治疗,而是承认。很多人一直在逃避,不愿面对自己的问题。可只有真正意识到“我需要帮助”,才是改变的开始。就像那位患者说的:“我以为自己只是喜欢,后来才知道,是病。”这不是一件羞耻的事,而是一种需要被看见的痛。 如果你或者你身边的人正在经历这样的困扰,请不要讳疾忌医。心理咨询、规范治疗、亲密关系的重建,这些都是可以一步步走出来的路。不用急,也不要怕。性成瘾并不是不

0 7

0 7

-

什么是“性成瘾”?患者自述:比烟瘾、酒瘾厉害多了,比戒毒还难 有人说,性成瘾就像一个无形的牢笼,外人看不见,自己挣不脱。一位患者曾经坦白:“比烟瘾、酒瘾厉害多了,比戒毒还难。” 这句话听起来可能有点夸张,但当你真正了解这个问题时,你会意识到,这并不是戏剧化的表达,而是发自肺腑的挣扎。在这个充满诱惑的时代,我们似乎越来越难和“欲望”保持距离。手机一滑,图像就来了,点一点,链接就有,很多人掉进去了,却不自知。 你有没有注意到,有些人总是忍不住去看某些视频,哪怕在工作间隙、家庭聚会,甚至在公共场所也会偷偷点开?不是无聊才看,是控制不住自己去看。 心里有个念头冒出来,它不大,但很快就变成洪水猛兽,把理智冲垮。这不是单纯的爱好,而是一种行为成瘾,就像抽烟、喝酒、打游戏一样,只不过这次的主角,变成了“性”。 很多人以为“性成瘾”就是“好色”,是“意志不坚定”,是“空虚寂寞冷”。其实不然。这种病的可怕之处,就是它会让人越来越偏离正常生活轨道。 明明知道不该做,却控制不住。明明对生活造成了困扰,却还是一再重复。这种行为的根源,其实在大脑,就像多巴胺的操控游戏,让人一而再、再而三地上钩。 说白了,性成瘾不是“想太多”,而是“停不下来”。它是一种冲动控制障碍,有点像强迫症,也像物质依赖,但它不靠外在物质,而是靠自己“体内那点成分”上瘾。 成瘾机制和脑内奖赏回路密切相关,简单讲就是,大脑把性的快感当成奖赏,每次发生相关行为后,就分泌一堆多巴胺,让你感觉爽。 久而久之,大脑就记住了这个“爽点”,开始自动驱动你去找下一个“奖赏”。这不是你弱,是你大脑已经“被驯化”。 很多人以为只有男性会“性成瘾”,其实女性患者也不少。只是男性更容易被社会放大,女性更多是隐蔽型的。她们可能频繁更换伴侣、沉迷幻想、过度自慰,甚至形成情感依赖。 无论男女,成瘾者都有一个共性——在事后都会悔恨,但下一次又会重复。这种悔恨感不是装的,是深陷其中的痛。 有意思的是,“性成瘾”这个词并不是在所有国家都被医学界正式承认。在我国,虽然还没有统一的诊断标准,但在《国际疾病分类》第11版中,它被称为“强迫性性行为障碍”,已经被列入精神障碍范畴。 也就是说,它不是一种“道德问题”,而是一种精神疾病。这点很重要,很多人因为自责、羞愧,不敢求助,其实越拖越严重。 治疗“性成瘾”绝不是“看开一点”“忍一忍”这

0 2

0 2

-

女性想活得自由需明白一点 什么东西是最稳定?个体人格、内界 哪怕婚姻、家庭也只是外界关系的一种,并非你生命的全部

0 3

0 3

-

人真正的亲密关系,是和自己想法的关系 所有情绪其实都来自你的想法,外界的好坏要想影响你的情绪,也必须透过你的想法 比如有人说你不够好,但是你觉得自己很好,别人就没办法影响你 但你因此觉得自己不好,别人就影响了你,实际上还是你的想法让你产生了情绪 所以要有意识的选择想法,而不是被动被一些负面想法占据

0 2

0 2

-

不要企图通过婚姻逃避人生的困境 不要把自己的人生课题交予他人 不要企图任何人无条件救赎你 不要把自己当成祈怜的弱者 不要为自己的偷懒找借口 不要幻想着天上掉馅饼 不要丢掉人生的主线 不要依赖任何人 不要失去自我 不要走捷径 要爱自己靠自己 当一个人无法面对内在的冲突,它们就会投射出来变成外在的命运…

0 1

0 1

-

抑郁症一个沉重的我话题 曾经,我是个快乐的人,但从半年前开始,我感觉不到快乐,再也笑不出来。 起初,我以为这只是不愉快的一天,然而一天两天三天,我控制不了这种情绪,对一切丧失兴趣,曾经最爱的事情都不再吸引我。 我的能量好像被人拿走,全身变得没有力气,精神萎靡不振。我吃不下饭,睡不着觉,无法集中注意力,记忆也在一点一点的失去。 我不敢让人知道,于是我把这些痛苦都隐藏起来,但实际上,问题一直都在继续。 终于,我的这一切再也隐藏不住了,我变得远离人群,甚至回避家人和朋友的关心。我再也无法学习,无法工作,甚至无法走出家门。 我开始变得烦躁,难以相处,我看不到生活的希望,就像坠入一个无底的深渊。 我再也撑不住了,甚至开始考虑怎么离开这个世界。 后来,妈妈带我去看了医生,原来我得了抑郁症。 ????在这个时代,大约每20个人就有一个患有抑郁症。 你知道什么是抑郁症吗?我们的一生中,总是免不了会遇到让我们感到抑郁的事情,工作不顺利,遇到坏天气,考试没考好,为此心情沮丧,这些是不是抑郁症? 抑郁情绪在日常生活中非常常见,但是它和抑郁症是有区别的。 ????首先抑郁情绪的持续时间一般都比较短暂,慢慢就会烟消云散。 ????但是抑郁症是一种疾病,会持续至少两周以上,平均持续数月,个别人甚至会持续几年。 #抑郁症#心理疾病

0 5

0 5

-

在心理学上什么才是内心强大的父母?

0 2

0 2

-

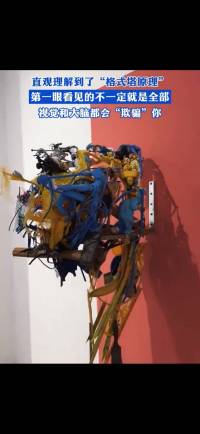

直观理解到了“格式塔原理” 第一眼看见的不一定就是全部的 视觉和大脑都会“欺骗”你

0 1

0 1

服务评价