咨询中遇到很多优秀的男女,可能出乎大家意料,很多光棍并不是因为各种困难无法脱单,恰是因为太优秀了而无法脱单,无法放下我执我见。自由的代价有点高。诗人鲁米说,不要去寻找爱,而是去寻找并打破心中那些阻碍你去爱的屏障。在寻找自我、放飞自我、实现真我的路上,我们很大可能遭遇真爱。

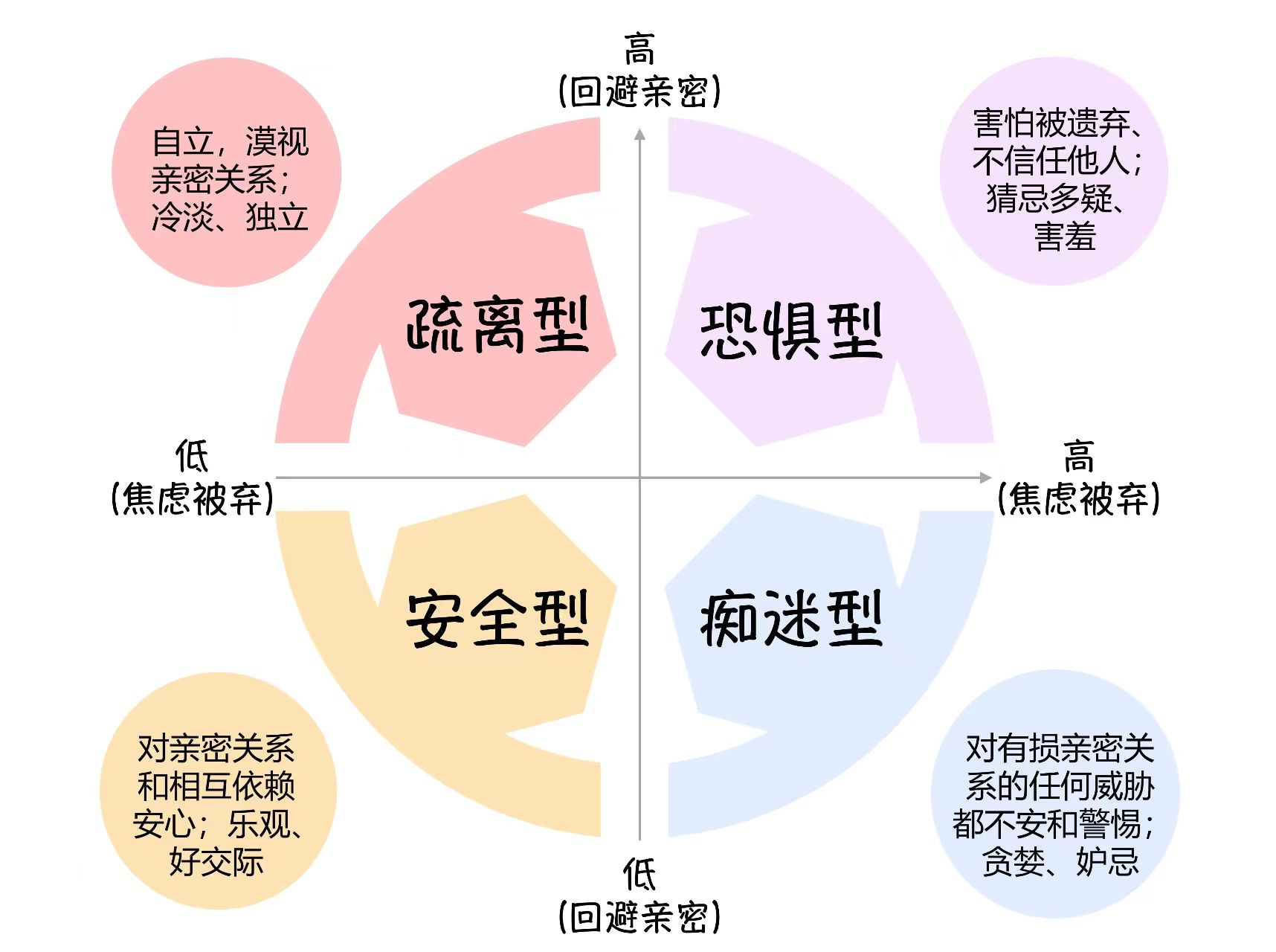

亲密关系困难户,就包括这两种依恋类型:性单恋和回避型依恋。两者看着相似,确实容易让人混淆,但它本质和表现上有着重要区别。

什么是性单恋?

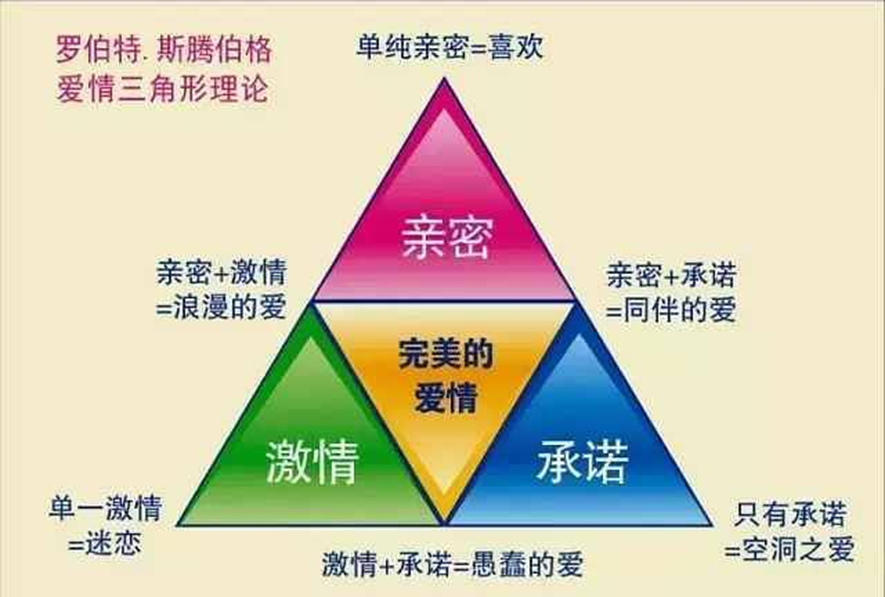

性单恋(Lithromantic)是一种特殊的浪漫倾向,其核心特征是对他人能产生强烈爱慕,但一旦被爱慕对象回应情感,便会本能地产生排斥、厌恶或逃离冲动。

核心特征与表现为“只能我追你,不能你喜欢我”:享受暗恋或单方面付出,一旦对方回应好感,原有的心动会迅速消退甚至转为不适。

对冷漠/难以接近的对象更着迷,对方表白后瞬间“下头”;刻意隐藏真实情感(如撤回消息、删除动态);抗拒肢体接触、承诺或情感依赖。“渴望被爱又拒绝被爱”:主观向往爱情,本能却恐惧亲密关系,形成“依赖孤独却恐惧孤独”的循环;幻想>现实,认为“未得到的关系比真实关系更美好”。

认知冲突:“我不配被爱”的自卑感,或“真实的我会被抛弃”的预设;非故意玩弄感情,回避后常伴随愧疚与自我厌恶。

形成原因:

童年缺爱与依恋创伤

幼年经历父母情感忽视(如长期缺席、需求不被回应),形成“被爱=失控”的防御机制。例如由祖辈抚养的儿童,成年后易演变为抗拒他人靠近。

自我认知矛盾:

自卑型:认为“对方爱的只是假象,真实的我糟糕透顶”;

掌控型:享受单方面主导情感的掌控感,厌恶关系平等化。

创伤经历与防御习惯

过往被拒绝或情感伤害的经历,使人潜意识认为“不被回应才是安全的”。

性单恋与回避型依恋的全面对比

特征 性单恋(Lithromantic) 回避型依恋(Avoidant Attachment)

核心表现 只对“单方面”的情感有兴趣,一旦被回应,好感就会消失

而后者则是 渴望亲密但害怕受伤,从而表现出回避行为。

性单恋可能认为“我就是不适合谈恋爱” ,往往认为“我不够好,会被拒绝”。

通常没有改变的动力(因为单恋状态已满足需求)。

后者则是常常痛苦于自己的模式,希望改变却不知如何做。

性单恋是是渴望爱,而不是想拥有爱。真正享受的是单恋过程而非关系本身 。性单恋更多与性取向和情感取向相关。

而后者则内心渴望亲密关系但无法舒适地处在其中。内心冲突是源于童年与照顾者的互动模式。早年的原生家庭中矛盾的情感模式总是会跳出来干扰现在的亲密关系模式。或是容易轻易被被对方激活旧的创伤。

? 两种模式的深度解析

性单恋属于浪漫倾向的一种,指个体可能会对他人产生好感,但只要这种感情得到回应,好感就会迅速消退甚至转为厌恶。这种模式的特点包括:

· 享受单恋的幻想和自由,而不是实际的关系

· 当对方回应情感时,会感到压力、窒息甚至反感

· 通常不想改变这种状态,因为它本身并不造成痛苦

· 可能同时享受其他形式的亲密关系(如友情)但排斥浪漫关系

回避型依恋的特点与表现

回避型依恋是一种基于恐惧的防御机制,起源于早期童年经历。个体虽然渴望亲密,却因为害怕被拒绝或受伤而回避亲密:

· 常常陷入“渴望-害怕-回避”的循环中

· 在关系进展到一定程度时突然退缩

· 使用“ deactivating strategies”(停用策略)来抑制亲密感,如聚焦伴侣的小缺点

· 内心深处有着强烈的自我批评和害怕被抛弃的恐惧

· 往往希望改变这种模式,因为它导致孤独感和痛苦

? 实用建议:识别与应对策略

1. 自我接纳 - 认识到这是一种正常的情感取向,而非缺陷或障碍

2. 沟通边界 - 在潜在关系中尽早明确表达自己的情感模式和需求

3. 探索其他连接 - 发展深厚的友谊和其他非浪漫关系来满足亲密需求

4. 找到平衡 - 有些人可以发现既能享受单恋又不伤害他人的方式

如果你认为自己有回避型依恋倾向:

1. 提高自我觉察 - 识别何时开始使用“停用策略”和回避行为

2. 逐步暴露 - 在小步尝试中练习亲密和脆弱,逐渐拓展舒适区

3. 挑战核心信念 - 通过写日记等方式质疑“我不值得爱”等错误信念

4. 寻求专业帮助 - 依恋模式可以通过治疗(如EFT、 schema therapy)逐步改变

5. 选择安全型伴侣 - 与情感稳定、给予空间的伴侣相处有助于修复依恋创伤

性单恋者如何自我拯救?

自我接纳与觉察

停止自责:性单恋是情感模式差异,非人格缺陷;

记录回避触发点(如“对方表白后我的第一感受”)。

渐进式暴露练习

从小范围互动开始:接受朋友咖啡邀约、文字聊天,逐步适应“被喜欢”的安全感;

区分“恐惧亲密”与“真的不喜欢”。

专业干预(必要时)

认知行为疗法(CBT):修复依恋模式,重建信任;

童年创伤疗愈:通过“内在小孩”技术缓解缺爱阴影。

对性单恋者的伴侣/追求者

尊重边界:避免急切表白,用“陪伴”代替“追求”;

明确需求:温和表达“我需要偶尔的联系”,而非指责回避;

放弃拯救心态:“用爱感化”可能加剧压力。

在心理咨询案例中,通过自我价值重建成功进入健康关系;也可以暂时寻求其它替代性满足,比如追星,刘亦菲、霉霉之类。反正也很大概率追不让,但“追星让我安全投入情感,无需面对双向压力。”

性单恋的本质是对双向奔赴的防御性回避,理解其机制可减少自我批判。无论选择调整或保持现状,爱的能力终归于接纳自我的能力——“月亮不必奔我而来,它悬挂夜空,已是浪漫本身”。我们心灵的保护机制常常比伤口本身更为显眼。理解自己的情感模式也不是为了给自己贴标签,而是为了绘制一幅更完整的心灵地图,让你在关系中既能保持自我,又不错过真正需要的连接。

无论你的情感模式如何,保持自我觉察和诚实沟通永远是健康关系的基础。希望这些信息能为你提供一些启示和方向。