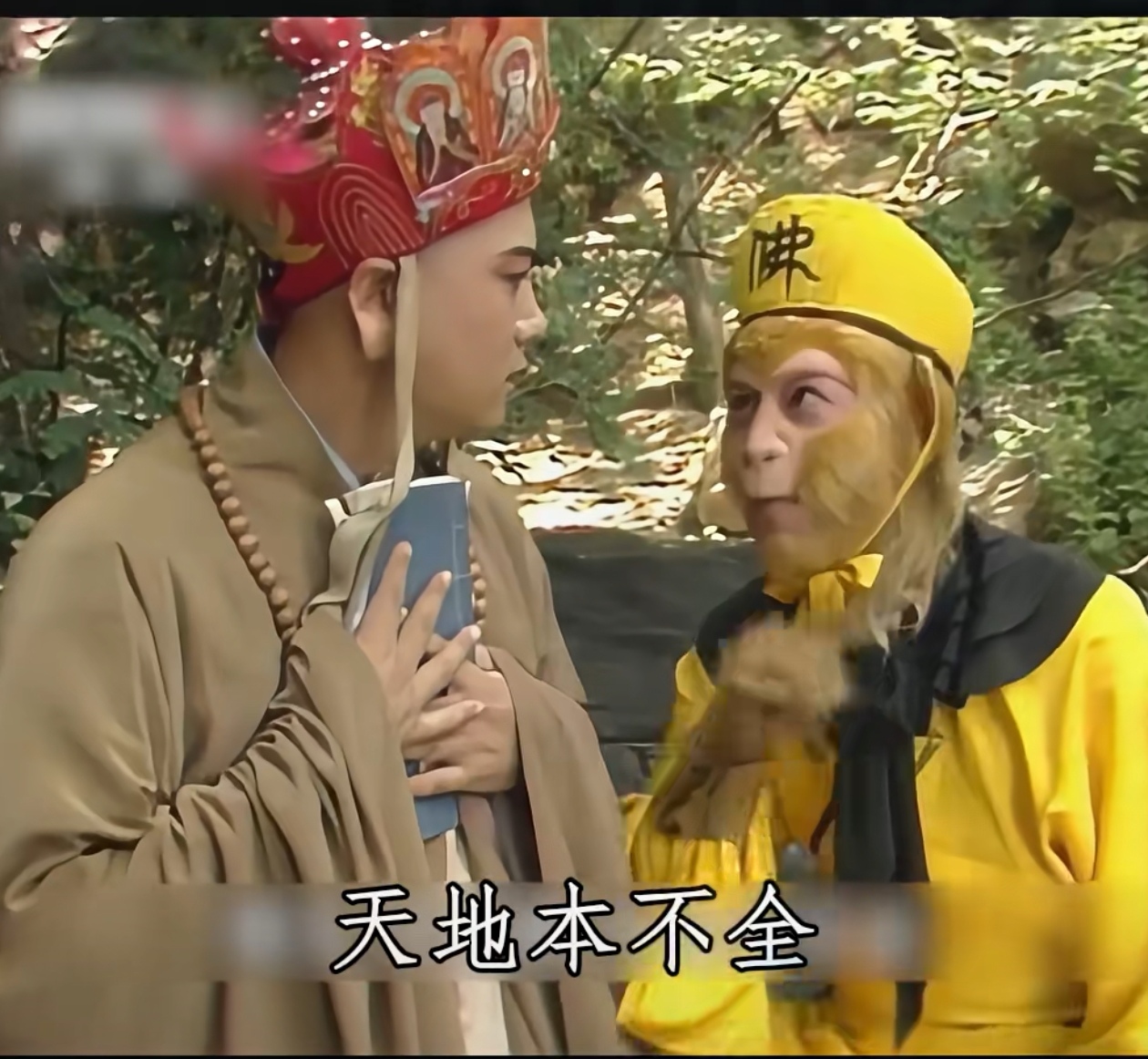

🐒 《西游记》里,唐僧师徒历尽九九八十一难,取回真经,却遗憾地发现经书被水打湿,破损了一角。唐僧顿足捶胸,深感愧对使命。这时,孙悟空却豁达一笑,劝慰师父:“天地本不全,经文残缺也应不全之理,非人力所能为也。”

连天地都有缺憾,我们却为何总在苦苦追求一个毫无瑕疵的人生?

连天地都有缺憾,我们却为何总在苦苦追求一个毫无瑕疵的人生?

🤔 在咨询室里,我见过太多被“完美”二字折磨的灵魂。他们带着深深的焦虑、自责与疲惫前来,仿佛背上了一座无形的大山。这座山,叫“我必须完美”。

📋 · “我必须做个完美的伴侣,否则就会被抛弃。”

· “我必须做个完美的员工,否则就毫无价值。”

· “我必须有个完美的原生家庭,否则我的人生就注定失败。”

· “我的情绪必须永远稳定,否则就是脆弱不堪。”

· “我必须做个完美的员工,否则就毫无价值。”

· “我必须有个完美的原生家庭,否则我的人生就注定失败。”

· “我的情绪必须永远稳定,否则就是脆弱不堪。”

🌱 它往往根植于我们的早年。当一个孩子发现,只有自己考了满分、表现得乖巧懂事时,才能换来父母的笑脸和认可,一个信念便开始萌芽:“我本身是不值得被爱的,我必须做到完美,才能获得爱和安全感。”

🧠 这份“有条件的爱”,被我们内化为一套严苛的“内在父母”系统。成年后,即便外界早已不再苛求我们,这个内在的声音却永不停止审判:“你还可以更好”、“你不能出错”、“你不够好”。 我们由此与真实的自己为敌,试图用一个“完美”的假象,来填补内心那个“不完美”的真实自我所带来的恐惧与羞耻。

❓ 然而,我们或许问错了问题。我们总是在问:“我如何才能更完美?”却从未问过:“天地本不全,我的完美,到底是要干啥?”

这个追问,是一记当头棒喝。它让我们停下来,审视这个追求的虚妄与代价。

1. 它在试图掌控不可控之物。 生活本质是无常的,充满了意外与缺憾。追求完美,是想在流动的河流中钉下一根桩,试图将一切固定在“安全”和“正确”的位置。这本身就是一种与真实世界的对抗,注定徒劳且痛苦。

2. 它在逃避真实的存在。 完美主义的背后,常常是对于“不完美”所可能带来的后果的恐惧——害怕失败、害怕被评判、害怕面对自己的局限。于是,我们用一个永远无法完成的“完美工程”,来拖延和逃避真正地投入生活。

3. 它在扼杀生命的创造力与灵动。 一幅画若追求绝对的横平竖直,便失去了神韵;一首歌若每个音符都精确到毫秒,便丧失了情感。人性的光辉,恰恰在于我们的“不完美”——我们的脆弱、我们的笨拙、我们的犹豫、我们修复裂痕的努力,以及我们在残缺中依然绽放的笑容。这些,才是生命最真实、最动人的部分。

这个追问,是一记当头棒喝。它让我们停下来,审视这个追求的虚妄与代价。

1. 它在试图掌控不可控之物。 生活本质是无常的,充满了意外与缺憾。追求完美,是想在流动的河流中钉下一根桩,试图将一切固定在“安全”和“正确”的位置。这本身就是一种与真实世界的对抗,注定徒劳且痛苦。

2. 它在逃避真实的存在。 完美主义的背后,常常是对于“不完美”所可能带来的后果的恐惧——害怕失败、害怕被评判、害怕面对自己的局限。于是,我们用一个永远无法完成的“完美工程”,来拖延和逃避真正地投入生活。

3. 它在扼杀生命的创造力与灵动。 一幅画若追求绝对的横平竖直,便失去了神韵;一首歌若每个音符都精确到毫秒,便丧失了情感。人性的光辉,恰恰在于我们的“不完美”——我们的脆弱、我们的笨拙、我们的犹豫、我们修复裂痕的努力,以及我们在残缺中依然绽放的笑容。这些,才是生命最真实、最动人的部分。

💡 那么,我们该如何从这枷锁中解脱?

答案或许就藏在孙悟空的智慧里:承认并接纳“天地本不全”这个根本事实。

答案或许就藏在孙悟空的智慧里:承认并接纳“天地本不全”这个根本事实。

🔄 · 从“解决问题”到“与之共存”。 心理咨询的目标,并非帮你打造一个“完美人格”,铲除所有“负面情绪”。而是帮助你扩容内心的空间,学会与焦虑、悲伤、不安全感等这些“不完美”的部分和平共处。当你能够温柔地抱持自己的脆弱时,脆弱便不再是你的敌人,反而成了你理解他人、连接世界的桥梁。

· 重写内心的剧本。 我们需要有意识地去觉察并挑战那个“内在父母”的苛责。当那个声音说“你不行”时,学着以“内在的智者”回应:“我已经足够好了。”“犯错是人之常情。”“我的价值不依赖于一次表现。”

· 在不完美中发现美。 去欣赏枯山水中的砾石波纹,正因其不规整而禅意盎然;去品味手作陶器上的釉色流动,正因其不可控而独一无二。你的所谓“缺点”——也许是过于敏感,也许是有点固执——换一个视角,可能正是你同理心强、有主见的优点。

所以,请停下来,认真地问自己一句:

天地尚且不全,日月且有盈亏,四季也有荒芜。你的完美,到底是要干啥?

是为了赢得早已不在场的他人的掌声?还是为了对抗内心深处那份关于“我不够好”的根本恐惧?

当你不再与真实的自己为敌,你会发现,那份你一直抗拒的“残缺”,正是光照进来的地方。我们终其一生,并非为了成为一个完美的人,而是为了成为一个完整的人——一个有光亮有阴影,有力量有软肋,能哭能笑,能接纳自己所有“不完美”,并依然深爱这个真实自己的,活生生的人。

在咨询中,我常对来访者说:“我们不是来修理一个‘坏掉’的你,而是来认识一个‘真实’的你。” 放下完美的屠刀,方能成就完整的自我。这份“完整”,比任何虚幻的“完美”都更有力量,也更值得我们去拥抱。

· 重写内心的剧本。 我们需要有意识地去觉察并挑战那个“内在父母”的苛责。当那个声音说“你不行”时,学着以“内在的智者”回应:“我已经足够好了。”“犯错是人之常情。”“我的价值不依赖于一次表现。”

· 在不完美中发现美。 去欣赏枯山水中的砾石波纹,正因其不规整而禅意盎然;去品味手作陶器上的釉色流动,正因其不可控而独一无二。你的所谓“缺点”——也许是过于敏感,也许是有点固执——换一个视角,可能正是你同理心强、有主见的优点。

所以,请停下来,认真地问自己一句:

天地尚且不全,日月且有盈亏,四季也有荒芜。你的完美,到底是要干啥?

是为了赢得早已不在场的他人的掌声?还是为了对抗内心深处那份关于“我不够好”的根本恐惧?

当你不再与真实的自己为敌,你会发现,那份你一直抗拒的“残缺”,正是光照进来的地方。我们终其一生,并非为了成为一个完美的人,而是为了成为一个完整的人——一个有光亮有阴影,有力量有软肋,能哭能笑,能接纳自己所有“不完美”,并依然深爱这个真实自己的,活生生的人。

在咨询中,我常对来访者说:“我们不是来修理一个‘坏掉’的你,而是来认识一个‘真实’的你。” 放下完美的屠刀,方能成就完整的自我。这份“完整”,比任何虚幻的“完美”都更有力量,也更值得我们去拥抱。