在咨询里,我无数次听到这样的叙述:“我知道我该生他的气,但我就是感觉不到。”“我只是觉得难过,失望,但恨?那太可怕了,我不该恨我的父亲。”“你不要跟我说权利,我从来没有过”,“当你说起他,我感觉到的只有恐惧”,“不可以,我不可以恨……”“我对他只有深深的渴望”……

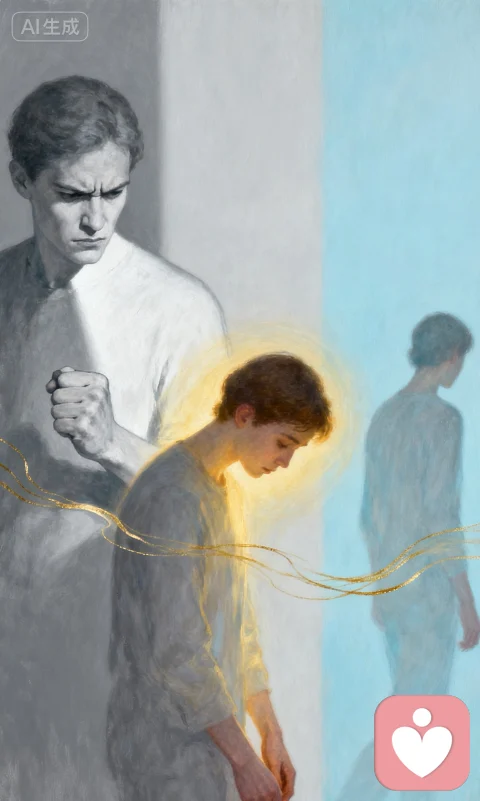

这些话语背后,隐藏着一个关于爱与权力、依赖与独立的深刻心理真相:真正意义上的“恨”与“愤怒”,是需要“主体性”作为前提的。在没有主体性的时候,恨与愤怒是出不来的,它们被一种更原始、更令人无力的情感所取代——那是弥漫性的“委屈”、“恐惧”,是死寂般的“绝望”,是向内攻击的“羞愧”,是无法言说“渴望”,以及为了生存而不得不进行的“理想化”。

这些话语背后,隐藏着一个关于爱与权力、依赖与独立的深刻心理真相:真正意义上的“恨”与“愤怒”,是需要“主体性”作为前提的。在没有主体性的时候,恨与愤怒是出不来的,它们被一种更原始、更令人无力的情感所取代——那是弥漫性的“委屈”、“恐惧”,是死寂般的“绝望”,是向内攻击的“羞愧”,是无法言说“渴望”,以及为了生存而不得不进行的“理想化”。

一、 没有主体性的孩子:封印恨意是生存策略

在生命早期,孩子与父母,尤其是与父亲的关系,是不对等的。父亲作为“大他者”,掌握着资源、权威和认可。对于一个年幼的女孩而言,父亲是她世界的一部分,是世界的规则本身,甚至是她的全世界,那里都没有自己。

在这样的关系中,她的“自我”尚未真正诞生。她的情感和需求,往往需要依附于父亲的意志来获得满足。此时,如果父亲是缺席的、严苛的、贬低的或情感疏离的,她感受到的首先不是愤怒,而是存在的危机。

在生命早期,孩子与父母,尤其是与父亲的关系,是不对等的。父亲作为“大他者”,掌握着资源、权威和认可。对于一个年幼的女孩而言,父亲是她世界的一部分,是世界的规则本身,甚至是她的全世界,那里都没有自己。

在这样的关系中,她的“自我”尚未真正诞生。她的情感和需求,往往需要依附于父亲的意志来获得满足。此时,如果父亲是缺席的、严苛的、贬低的或情感疏离的,她感受到的首先不是愤怒,而是存在的危机。

· 委屈😔,是渴望被看见而不得的无力。它的潜台词是:“我如此渺小,我的痛苦你为何视而不见?”这里没有攻击,只有哀求。

· 绝望😞,是需求持续受挫后的瘫痪。它意味着“无论我做什么,都无法得到你的爱与关注”,于是能量收回,不再期待。

· 羞愧😳,是将外部的否定内化为自我攻击。它的逻辑是:“你不是不爱我,而是我不够好,不配得到爱。”愤怒转向自身,转化为深刻的自我否定。

· 理想化🌟,则是一种聪明的心理防御。既然无法改变现实,那就改变认知——“我的父亲是完美的,是我不够好”或“他那样做是为我好”。通过将父亲完美化,她保全了一个“好客体”在心中,从而维系内心世界的稳定,避免彻底崩溃。

·幻想💭,这也是一种心理防御,我今天不够好,我以后会好,我还在一直变好,他一定是会看得到我的,只要我足够好。

在这个阶段,表达真实的恨与愤怒是极其危险的。因为恨一个你赖以生存的“神”,意味着可能被抛弃、被惩罚,甚至意味着自我世界的毁灭。因此,恨意被深深地压抑进潜意识,成了不敢言说的秘密。

二、 主体性的觉醒:恨是“我”存在的宣言

主体性的诞生,始于一个简单的宣告:“我”是一个独立的、与“你”不同的存在。

这个“我”有自己的意志、情感、需求和边界。当这个“我”逐渐清晰、强壮,她才能开始用一种新的眼光审视父亲:从一个必须仰视的“神”或“规则”,还原为一个有着自身局限、甚至缺陷的“人”。

这一刻,恨与愤怒才有了承载的容器。

主体性的诞生,始于一个简单的宣告:“我”是一个独立的、与“你”不同的存在。

这个“我”有自己的意志、情感、需求和边界。当这个“我”逐渐清晰、强壮,她才能开始用一种新的眼光审视父亲:从一个必须仰视的“神”或“规则”,还原为一个有着自身局限、甚至缺陷的“人”。

这一刻,恨与愤怒才有了承载的容器。

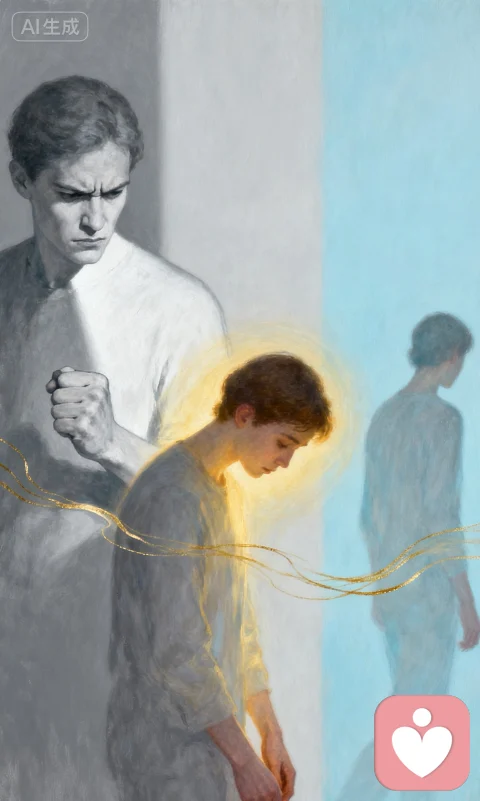

· 愤怒😠,是边界被侵犯时的警报。 当主体性建立,她才能清晰地感知到:“这里是‘我’的领地,你的忽视、控制、贬低,是对‘我’的侵犯。”愤怒由此而生,它的功能是自我保护,是划清界限。

· 恨💔,是连接断裂后的情感真实。 恨,在某种意义上,是爱的背面。它意味着曾经有期待,有渴望。只有当一个人承认“我曾需要你,而你深深地伤害了我”,恨才会浮现。恨是一种强烈的情感连接,它比麻木的“无所谓”要健康得多。它说明,情感的通道没有被彻底堵死。

所以,恨与愤怒的出现,不是关系的终结,而是关系新阶段的开始。它是一个人从“客体”位置(被父亲定义的女儿)向“主体”位置(自我定义的女性)迈出的关键一步。 在咨询中,当一位来访者第一次能坚定地说出“我恨他当时那样对我”时,我常常会看到一丝力量在她眼中闪现。当来访者回到生活里或者在咨询室里不断的控诉父母的“罪行”,那不是破坏性的恶意,而是主体性的曙光。

三、 整合之路:从宣泄到哀悼,从恨到超越

作为咨询师,我们的工作不是鼓励恨,而是为恨提供一个“被言说”、“被听见”、“被涵容”的空间。让那些被封印的情感,得以重见天日。

作为咨询师,我们的工作不是鼓励恨,而是为恨提供一个“被言说”、“被听见”、“被涵容”的空间。让那些被封印的情感,得以重见天日。

1. 为愤怒正名,让情绪流通🌀。 我们帮助来访者理解,愤怒不是邪恶的,而是正当的、有功能的情緒。在咨询的安全基地中,她可以第一次安全地体验并表达这份愤怒,而不必担心被报复或毁灭。

2. 在关系中修复,重塑体验🤝。 咨询关系本身就是一个矫正性情感体验。当来访者的恨与愤怒被咨询师稳稳地接住、不加评判地理解时,她便内化了一种新的关系模式:原来,我的全部情感都是可以被接受的,我无需因为做自己而被抛弃。

3. 从恨走向哀悼,完成分离😢。 恨意的充分表达,最终会引向一个更深刻的进程——哀悼。哀悼那个不曾得到的、理想中的父亲;哀悼自己失去的童年。这个过程,是放下改变的执念,接受父亲本来的样子,接受历史的不可逆转。

4. 拿回叙事权,重写生命故事📖。 最终,主体性的最高体现,是成为自己生命故事的作者。她不再仅仅是“父亲的女儿”这个剧本中的角色,而是可以回顾、理解、并重新诠释那段历史的主体。她可以看到父亲的局限可能源于他的时代和他的创伤,但这不再是她停滞不前的理由。恨意在此刻,可能转化为深深的悲悯,或是一种清晰的、不带敌意的边界。

早年父女关系中的恨与愤怒,是一道被封存的力量。当我们勇敢地走近它,会发现它守护的,正是那个被压抑的真实自我。

作为咨询师,我们见证并陪伴这场伟大的“诞生记”:当恨得以言说,委屈便有了尽头;当愤怒得以表达,边界便开始建立;当哀悼得以完成,新的生命叙事便由此展开。

这条路,是从“父亲的女儿”走向“她自己”的必经之路。在这条路上,那份曾被视作毒药的恨,恰恰是解药的药引。

作为咨询师,我们见证并陪伴这场伟大的“诞生记”:当恨得以言说,委屈便有了尽头;当愤怒得以表达,边界便开始建立;当哀悼得以完成,新的生命叙事便由此展开。

这条路,是从“父亲的女儿”走向“她自己”的必经之路。在这条路上,那份曾被视作毒药的恨,恰恰是解药的药引。