你是不是也偶尔“emo”?生活中,谁没经历过低谷呢?失恋了、工作压力大了、天气阴沉了好几天,心情难免会“emo”一下。

但你有没有想过,这种低落的情绪如果持续太久,甚至让你觉得生活失去了颜色,可能是“抑郁症”在敲门?

一、抑郁和抑郁症,不是一回事儿

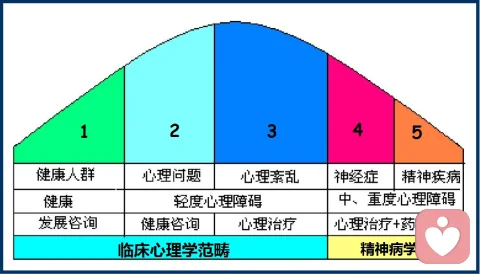

很多人以为“抑郁”就是抑郁症,其实不然。抑郁是一种情绪,就像开心、生气一样,偶尔出现很正常。比如考试没考好,你可能会难过几天,但过段时间自己就缓过来了,这就是普通抑郁情绪,通常不需要特别干预。但抑郁症(医学上叫“重性抑郁障碍”)就不同了。它不是简单的“心情不好”,而是一种大脑功能的失调,严重影响生活。想象一下,如果你的心情像被困在一个黑洞里,持续几周甚至几个月,吃饭不香、睡不好、干什么都没兴趣,甚至觉得自己没价值——这就可能是抑郁症了。

区别在哪里?普通抑郁是暂时的,像天气,时晴时雨;抑郁症则是长期的,像一场看不到尽头的暴风雨。根据世界卫生组织(WHO)的数据,全球约有3.5亿人受到抑郁症困扰,它可不是小众问题。

二、抑郁症怎么确诊?

抑郁症不是“你看起来很丧”就能定的,它有明确的诊断标准。医生通常参考《精神障碍诊断与统计手册》(DSM-5),这是精神科的“金标准”。要确诊抑郁症,得满足以下条件:

- 核心症状(至少有一个):

- 持续两周以上的情绪低落,几乎每天都这样。

- 对以前喜欢的事失去兴趣,比如追剧、打游戏都不香了。

- 附加症状(加起来至少有5个,包括核心症状):

- 食欲大变(暴吃或没胃口),体重明显增减。

- 睡眠问题(睡不着或睡太多)。

- 动作或思维迟缓,像被“慢放”了一样。

- 疲惫不堪,感觉每天都像没电的手机。

- 觉得自己没用,或过度自责。

- 注意力涣散,连看个综艺都走神。

- 最严重的是,反复想到死 亡或自 杀。

- 时间和影响:这些症状持续至少两周,且让你没法正常工作、学习或社交。

比如,小明失恋后天天睡不着,吃不下饭,觉得自己一无是处,连朋友聚会都不想去。如果这状态持续了三周,医生可能会怀疑他有抑郁症。但如果他一周后振作起来,那就只是普通的情绪低谷。

三、治疗手段:科学和温暖并存

得了抑郁症怎么办?别怕,现代医学和心理学已经有了不少办法。虽然它不像感冒吃两天药就好,但通过科学治疗,大多数人能逐渐走出阴霾。

- 心理治疗:聊出希望最常见的是“认知行为疗法”(CBT)。简单说,就是通过聊天帮你调整消极想法。比如你觉得自己“什么都做不好”,心理医生会引导你发现自己的优点,慢慢重建自信。研究表明,CBT对轻中度抑郁症效果很好,有时甚至比药物还管用(美国心理学会,APA)。

- 药物治疗:调整大脑化学抑郁症和大脑里的化学物质(如血清素、多巴胺)失衡有关。抗抑郁药,比如SSRIs(选择性血清素再摄取抑制剂),能帮大脑恢复平衡。常见的药有氟西汀。数据显示,约60%-70% 的患者用药后症状明显改善(美国国立精神卫生研究所,NIMH)。不过,药不是万能的,得遵医嘱,别自己乱停。

- 生活方式调整:小改变,大作用运动、规律作息、健康饮食也能帮忙。研究发现,每周跑步3次,每次30分钟,能显著减轻抑郁症状,因为运动会刺激大脑分泌“快乐激素”内啡肽(《美国医学会杂志》,JAMA)。当然,别逼自己一下变成“运动达人”,从散步开始就行。

- 其他选择:电疗和磁刺激如果药物和心理治疗都不够,医生可能会建议“经颅磁刺激”(TMS)或“电休克疗法”(ECT)。别被名字吓到,这些都是安全、现代化的手段。TMS用磁场刺激大脑特定区域,ECT则是通过微弱电流“重启”脑功能,特别适合重度患者。数据表明,ECT对80%以上的重症患者有效(英国皇家精神科医学院)。

四、抑郁症的治疗进展:

好消息是,抑郁症的治疗一直在进步,未来会更光明!

精准医学:科学家发现,每个人的抑郁症可能有不同的“脑回路”问题。现在通过脑成像技术(像fMRI),医生能更精准地判断用哪种药或疗法。比如,2023年一项研究表明,某些基因标记能预测SSRIs的效果(《自然·医学》)。

新型药物:除了传统抗抑郁药,氯胺酮(Ketamine)近年成了“黑马”。它作用快,有时几天就能缓解症状,特别适合有自 杀倾向的患者。美国FDA已批准它的鼻喷剂版本(FDA官网,2019)。不过,这还算新兴领域,得在医生监控下用。

数字疗法:手机APP也能治抑郁?没错!一些基于CBT的APP,比如Woebot,能通过聊天帮你管理情绪。2024年的一项研究发现,用这类APP的人症状减轻了20%-30%(《柳叶刀·数字健康》)。

神经调控:除了TMS,科学家还在研发更便携的设备,比如可穿戴式脑刺激器。未来,你可能在家就能做轻度脑部“按摩”,改善心情。

如果你正在经历抑郁症,请记住:这不是你的错,也不是你不够坚强,而是大脑生病了,就像感冒发烧一样。而科学证明,70%-80%的患者通过治疗能显著好转甚至痊愈(WHO)。无数人走出了这片阴霾,你也可以。

看看那些故事吧:歌手Lady Gaga曾公开说自己靠药物和心理治疗战胜了抑郁;作家J.K.罗琳也坦言,《哈利·波特》里的“摄魂怪”灵感就来自她的抑郁经历。她们都曾跌入谷底,但最终站了起来。

找个信任的人聊聊,或者迈出第一步去看医生。哪怕今天只能起床刷个牙,那也是胜利。每一步都在靠近阳光。

抑郁症不是生活的终点,而是需要面对的一场挑战。科学在进步,社会也在接纳。只要你愿意伸手,专业帮助和温暖的陪伴就在那里。就像下雨天总会迎来晴天,你的笑容也会重新绽放。

(文章仅供科普,不构成专业诊疗建议,如有症状,请咨询专业的医生)

转载协和9号院。